脾为阴脏,喜燥恶湿,主运化水液与机体水湿密切相关。谷雨时节,湿气较重,易感身体困重、精神不振,因此,健脾祛湿成为谷雨养生的重点,有助于提升人体抵抗力,预防疾病。

湿气对身体的影响

在中医理论中,湿气是一种阴邪,具有重浊、黏滞、趋下和弥漫性的特性。

重浊。“湿”为阴邪,易伤阳气,会阻遏人体的气机。当人体感受湿邪时,容易出现沉重的表现,如头重、头沉、头脑不清醒,舌苔厚腻,或者舌面水分过多,头发易油腻、面色发暗等症状。此外,湿邪还会影响人体的排泄功能,导致小便浑浊、大便溏泄等症状。

黏滞。“黏”是黏腻,“滞”是停滞。当外感湿邪时,会出现身体不爽的感受,如口唇发黏、舌苔厚腻、大便排泄不爽、小便滞涩不畅等表现。同时,湿邪的病情一般较长,缠绵难愈,容易引发风湿病等疾病。

趋下。湿邪有趋下之势,所以湿邪致病多伤及人体的下肢,如下肢的水肿、湿疹等。

弥漫性。湿邪易停滞在脏腑或经络,阻滞人体的气机,导致患者脾胃气机升降失常,出现食欲不振、脘痞腹胀等症状。

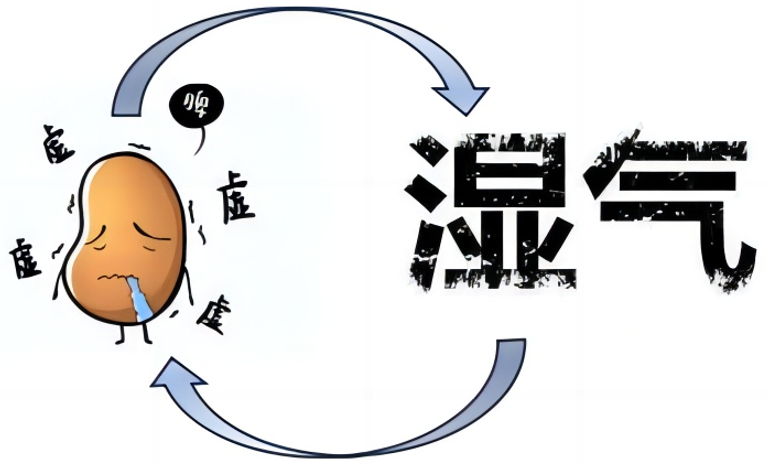

脾与湿的关系

在中医理论中,脾喜燥恶湿,具有运化水液的功能,能调节水液的代谢和传输。当脾的功能正常时,机体水液得以正常代谢和转输,体内水湿处于平衡状态;当脾的功能出现问题时,运化水液的能力就会下降,导致水液在体内滞留,形成湿盛体质。

然而湿盛是表象,其根本原因是脾虚不能运化水湿。同时,水湿重又易困脾,导致脾的运化功能失常,进一步加重体内水湿的问题,如此形成恶性循环。因此,脾虚和湿盛是一对互相影响的因素。

为了打破这种恶性循环,中医强调要健脾利湿。通过健脾,可以改善脾运化水液的功能,使水湿得以排出;同时,利湿作为祛湿的手段之一,也有助于减轻脾的负担,进一步促进脾的功能恢复。因此,为了保持身体健康,在谷雨时节,我们需要特别关注脾的健康,并采取相应措施来减轻体内的水湿。

健脾祛湿的膳食Tips

食物

山药:是一味平补脾胃的药食两用之品。在临床上,山药常常被用于治疗脾胃虚弱、食少体倦、泄泻等病症。

红豆:有利水消肿、清热解毒的功效,可排除体内湿气。

薏米:具有健脾、利水渗湿的作用,常用于治疗脾虚湿盛引起的水肿腹胀、脚气浮肿、小便不利、食少泄泻等症状。

扁豆:有利水消肿、健脾和中的功效,可改善湿气重的症状。

茶饮

茯苓茶:茯苓能够利水渗湿,对于水肿、小便不利等症状有很好的缓解作用。同时,它还能够健脾和胃,增进食欲,促进消化吸收,对于脾胃虚弱、消化不良等症状也有改善作用。

陈皮茶:陈皮具有理气健脾、燥湿化痰的功效,适合痰湿重的人饮用。

注意事项

忌过食生冷。谷雨时节气温逐渐升高,但天气仍然多变,不宜过食生冷食物,以免损伤脾胃阳气,加重湿气。

宜清淡饮食。避免过食肥甘厚腻的食物,以免助湿生痰。

适量进食利湿食物。如冬瓜、黄瓜、芹菜、菠菜、西瓜等蔬果,有助于利尿消肿,排出体内湿气。

中医外治

按摩、拔罐、针灸等也有助于祛湿——

按摩腹部。以肚脐为中心,顺时针方向按摩腹部,每次10-15分钟,有助于促进脾胃功能,改善湿气重的症状。

按压足三里穴。足三里穴位于小腿外侧,距胫骨前缘一横指,是健脾要穴。用拇指按压足三里穴,每次3-5分钟,可帮助健脾祛湿。

拔罐祛湿。拔罐时产生的负压可以吸附在身体表面,使局部的皮肤充血、瘀血,进而刺激和调整经络、穴位和脏腑的功能,促进气血的流通和代谢,加速体内湿气的排出。同时,拔罐还能刺激身体的自我修复机制,增强免疫力,从而改善湿气重的症状。拔罐时,可以选择一些与祛湿有关的穴位,如足三里、丰隆、中脘、脾俞、阴陵泉、曲池、承山等穴。但孕妇、术后患者、体质虚弱的人以及患有某些皮肤病的人,应谨慎使用或避免使用拔罐。

针灸祛湿。针灸是针刺与艾灸的合称。针刺可通过刺激特定的穴位,可以疏通经络,调和气血,帮助体内湿气的排出。艾灸则通过艾叶的温热刺激作用,温经通络、行气活血、散寒除湿,对祛除湿邪有很好的疗效。针灸可以作用于丰隆、足三里、脾俞等穴,起到健脾、行气利湿的作用。另外,针灸还可以根据不同的症状选择合适的穴位。例如,若湿气入侵导致膝关节疼痛和浮肿,可以选择针灸涌泉穴;若湿气引起膝盖疼痛和行走不畅,可以选择针灸阴陵泉穴。这些穴位能够祛湿清热,缓解肿胀和疼痛等症状。

健脾祛湿的运动Tips

散步。有助于促进机体血液循环和新陈代谢,有利于湿气排出。

瑜伽。可调节脏腑功能,提高脾胃运化能力,有利于祛湿。

游泳。全身性运动,有助于机体排汗、排湿气。

来源:武汉协和车谷院区健康管理中心

【编辑:缑曼】

请输入验证码